【大腸がんとは】

「大腸がん」とは大腸粘膜から発生するがん腫の総称です。近年の欧米化した食事の影響で、日本人にも増加傾向にあり、女性のがん死因のトップは大腸がんです。大腸は、粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜(外膜)の4層で構成されていますが、粘膜下層までのがんを早期がん、固有筋層以上のがんを進行がんと分類されます(表1)。

|

M | がんが粘膜内にとどまり、粘膜下層に及んでいない |

|---|---|---|

| SM | がんが粘膜下層に浸潤しているが、固有筋層に及んでいない | |

| MP | がんが固有筋層まで浸潤しているが、これを超えていない | |

| SS | がんが固有筋層を超えて浸潤しているが、漿膜表面に露出していない | |

| SE | がんが漿膜表面に露出している | |

| SI | がんが直接他臓器に浸潤している | |

| ※下部直腸では漿膜がないため、がんが固有筋層を超えて浸潤している場合にはA、直接他臓器に浸潤している場合にはAIとする | ||

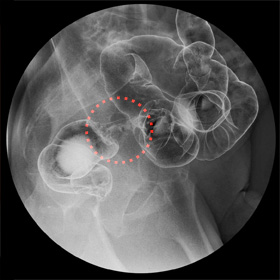

大腸内視鏡検査の診断および治療技術の進歩から、早期の大腸がんの多くは内視鏡で診断・治療されるようになってきましたが、いまだ進行がんで発見させる場合も少なくありません。大腸がんの症状としては、出血、便の狭小化(お通じが細くなること)、腹部膨満感などがありますが、症状がない場合も少なくないので、注意が必要です。一般の検診で行う便潜血反応検査で陽性である場合は、大腸を精査した方がよく、遺伝する大腸がんの存在もあり。両親や兄弟に大腸がんの方がいる場合も要注意といえます。検査方法としては、内視鏡(図1)とレントゲン(注腸造影)(図2)があり、前者の場合は、病理診断も可能であり、これにより診断が確定できます。

図1 直腸がんの内視鏡像

図2 直腸がんのレントゲン(注腸造影)像。リンゴをかじった後の

芯のように

みえることから、「apple core sign」といわれます。

【大腸がんの進みかた】

- 1)大腸壁を深く広がる

- 大腸がんは、前述したように、大腸粘膜から発生し、大きくなるにつれて、深く進行していきます。粘膜下層までは早期がんといわれますが、がんが固有筋層まで達すると進行がんとされます(表1)。当然ながら、一般的には浅いがんのほうが治る確率は高く、漿膜(外膜)をこえて、隣接臓器に直接がんが浸潤する場合もあります。

- 2)リンパ節に転移する:リンパ節転移

- がんは、壁伝いに広がるだけではなく、離れた場所に飛び火することがあり、これを転移といいます。その中で、リンパ管の中にがん細胞が入り込んで、「リンパ節」で増殖するものをリンパ節転移といいます。リンパ節に転移があった大腸がんは、手術をした後に化学療法(抗癌剤治療)を行った方がよいとされています。

- 3)血管に入り、肝臓や肺などに転移する:血行性転移

- がん細胞が血管に入り込むと胃から流れ出る血流(静脈血流)にのって離れた臓器に飛び火することがあります。大腸がんでは、大部分の血流は門脈を通りまず肝臓に向かうことから血行性転移は肝転移が最も多いです。その他に肺、骨、皮膚、卵巣などへの転移があります。

- 4)お腹の中に種を播いたように広がる:腹膜播種性転移

- がん細胞がお腹の中に飛び散ったようにあちらこちらに転移しているものを播種性転移と呼びます。大腸がんでは胃癌ほど転移は多くありません。

これら4つの要素を精密検査で検証したうえで大腸がんの進み具合の程度(進行度)が決まります(表2)。転移がリンパ節転移の個数によって病気分類(stage分類)が分けられ、リンパ節転移の個数が3個まではstageIIIa、4個以上はStageIIIbと分類されます。腹膜転移や血行性転移がある場合は、一番すすんだStageIVとなります。

| N0 | N1 | N2,N3 | H,P,M | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 壁深達度 | M | 0 | − | − | − |

| SM,MP | I | IIIa | IIIb | IV | |

| SS,SE,A SI,AI |

II | IIIa | IIIb | IV | |

【大腸がんの治療方法】

大腸がんのおもな治療方法を紹介いたします。

- 1)内視鏡的治療法

- 内視鏡で大腸にできた腫瘍を切り取る治療法です。お腹に傷をつけることなく治療できる大変よい治療法ではありますが、転移に対してはこの治療は行えません。大腸がんは、粘膜内がん(Mがん)はリンパ節転移がないため、よい適応であり、リンパ節転移率の低い粘膜下層がん(SMがん)の一部も適応です。切り取った病変は病理組織学的に顕微鏡を用いて検査され、本当に取り切れているかどうか判定されます。取り切れていなかった場合や、組織学的検査の結果転移の可能性が示唆されるような場合は外科的な切除の追加を考慮することもあります。

- 2)外科的治療法(手術療法)

- 従来から行われている、お腹を開けておこなう「開腹術」と、お腹に小さな穴を開けてカメラを差し込んで、カメラの視野でおこなう「腹腔鏡手術」があります。

「腹腔鏡手術」は、おもに早期がんに適応されてきましたが、術式の普及とともに進行がんに対しても行われる機会も増加してきております。手術も患者様の生活の質を考慮する手術法になりました。とくに直腸癌手術で顕著であり、以前は手術後に膀胱機能障害(排尿しづらいこと)や性機能障害(インポテンツや射精障害など)を生じることがありましたが、最近はこれらの神経を温存する手術法の普及でこのような術後障害は減少いたしました。また手術の技術や吻合法の工夫によりかなり肛門に近い病変でも永久人工肛門を回避できるようになりました。手術後の再発に関しても、単発再発などの切除できるものは手術を考慮します。 - 3)化学療法

- おもに取り切ることができない進行がんや再発がんに対して抗がん剤を用いておこなう治療法です。近年大腸がんにおいて、この領域の進歩は著しく、高い腫瘍縮小効果(奏効率)を実現できるようになってきました。また、肉眼的にがんを取りきったあと、顕微鏡レベルで残っているかもしれないがん細胞による再発を予防する目的に行われる術後補助化学療法もあります。リンパ節転移のあった大腸がん(stageIII)に推奨されています。その他、放射線を用いた治療法もあり、近年、直腸がんの手術前に、化学療法と組み合わせて行われる場合もあります。