【胃がんとは】

「胃がん」は胃の粘膜から発生するがん腫の総称です。一口に胃がんといっても実は色々な種類に分類されます(表1)。日本人には大変多い病気で、様々ながんのなかでも男女合わせると罹患率はトップです。診断レベルの向上により早期に見つかることが多くなってきたため死亡率は低下傾向にあります。そのせいか「治りやすいがん」というイメージもあるようですが、進行癌に関してはまだまだ治しきれていないのが現状であり治療が難しいこともあります。ですから毎年検診をうけてできるだけ早い時期に発見し治療することが望ましいのです。胃がんそのものは遺伝しませんが、祖父母、両親、兄弟に胃がんになった人がいる場合には注意が必要です。

| 日本語表記 | 英語表記 | 略式 |

|---|---|---|

| 一般型 | Common Type | |

| a.乳頭腺癌 | Papillary adenocarcinoma | (pap) |

| b.管状腺癌 | Tubular adenocarcinoma | (tub) |

| (1)高分化 | well differentiated | (tub1) |

| (2)中分化 | moderately differentiated | (tub2) |

| c.低分化腺癌 | Poorly differentiated adenocarcinoma | (por) |

| (1)充実型 | solid type | (por1) |

| (2)非充実型 | non-solid type | (por2) |

| d.印環細胞癌 | Signet-ring cell carcinoma | (sig) |

| e.粘液癌 | Mucinous adenocarcinoma | (muc) |

| 特殊型 | Special Type | |

| a.カルチノイド腫瘍 | Carcinoid tumor | |

| b.内分泌腫瘍 | Endocrine carcinoma | |

| c.リンパ球浸潤癌 | Carcinoma with lymphoid stroma | |

| d.肝様腺癌 | Hepatoid adenocarcinoma | |

| e.腺扁平上皮癌 | Adenosquamous carcinoma | |

| f.扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma | |

| g.未分化癌 | Undifferentiated carcinoma | |

| h.その他の癌 | Miscellaneous cascinomas |

【胃がんの進みかた】

胃がんという病気の進み方(広がり方)には大きく4パターンあります。

- (1)胃の壁を深く広がる:局所浸潤

-

胃がんは胃の内側の粘膜から発生します。そこから水平方向と垂直方向にじわじわと周りの組織に浸み込むように広がっていきます。これまでの治療経験から水平方向の広がりより垂直方向、つまり胃の壁に深く浸み込んでいく方向への広がりが病気の進行度を反映することがわかっています。たとえば見た目は広い範囲でも浅いがんは早い時期のがんであるというように考えます。

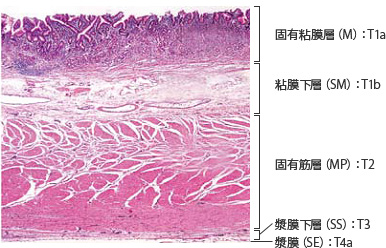

図1

胃の壁は顕微鏡でみると五つの層に分かれています(図1)。このどの層までがんが浸み込んでいるのかが重要なのです。一番外側の膜(漿膜)を破っているような場合は胃の近くの肝臓やすい臓、大腸などの臓器へ直接浸み込んでしまっている場合もあります。 - (2)リンパ管に入り、リンパ節に飛び火する:リンパ行性転移

- がんは壁伝いに広がるだけではなく、離れた場所に散らばって飛び火することがあります。これを「転移」といいます。その中でリンパ管の中にがん細胞が入り込んで「リンパ節」で増殖するものをリンパ節転移と呼びます。

以前は腫瘍の場所と転移したリンパ節の場所がどの程度はなれているかでリンパ節転移の程度(重症度)を分類していましたが、現在は国際的な基準にしたがって転移したリンパ節の個数で程度の分類を行います(表2)。

| NX: | 領域リンパ節の転移が不明である |

| N0: | 領域リンパ節に転移を認めない |

| N1: | 領域リンパ節に1~2個の転移を認める |

| N2: | 領域リンパ節に3~6個の転移を認める |

| N3: | 領域リンパ節に7個以上の転移を認める |

| N3a: | 7~15個の転移を認める |

| N3b: | 16個以上の転移を認める |

| ※胃癌取り扱い規約(第14版)より抜粋 ※「領域リンパ節」とは規約で定義されている胃に関連するリンパ節のことで、場所に応じて番号がふられています。このうち1番から12番および14v番を胃の領域リンパ節と定義し、それ以外のリンパ節は「その他の転移」に分類されます。 |

|

- (3)血管に入り、肝臓や肺などに転移する:血行性転移

- がん細胞が血管に入り込むと胃から流れ出る血流(静脈血流)にのって離れた臓器に飛び火することがあります。この血流はまず肝臓に向かうことから胃がんの血行性転移は肝転移が最も多いです。その他に肺、骨、皮膚、卵巣などへの転移があります。

- (4)お腹の中に種を播いたように広がる:播種性転移

- がん細胞がお腹の中に飛び散ったようにあちらこちらに転移しているものを播種性転移と呼びます。この転移がどのような機序で起こっているのかはまだはっきりとわかってはいませんが、早期のがんで起こることはまれです。

この転移でやっかいなのは、転移早期では細胞が固まらずバラバラにばらけているので検査で見つけることが大変難しいことです。したがって播種性転移が疑わしいときは手術前に腹腔洗浄細胞診(お腹の中に生理食塩水を注入・洗浄し、洗浄水を回収してそれに含まれる細胞を顕微鏡で観察する)や腹腔鏡検査(お腹の中にカメラを差し込んで中の様子を観察する)を行うこともあります。

これら4つの要素を精密検査で検証したうえで胃がんの進み具合の程度(進行度)が決まります(表3)。「胃がん取り扱い規約」では胃の近くのリンパ節(領域リンパ節)以外の転移は「その他の転移」としてまとめられており、腹膜転移、腹腔洗浄細胞診、肝転移はそのなかの1項目という位置づけです。血行性転移や播種性転移でがんが広がったしまった場合は「手術のみで治す」ことはほぼ不可能です。

| N0 | N1 | N2 | N3 | その他の転移陽性 | |

|---|---|---|---|---|---|

| T1a (M), T1b (SM) | IA | IB | IIA | IIB | IV |

| T2(MP) | IB | IIA | IIB | IIIA | |

| T3(SS) | IIA | IIB | IIIA | IIIB | |

| T4a(SE) | IIB | IIIA | IIIB | IIIC | |

| T4b(SI) | IIIB | IIIB | IIIC | IIIC |

【胃がんの治療】

胃がん治療ガイドラインでは治療法として「手術」、「内視鏡的切除」、「化学療法」、「術後補助化学療法」、「緩和ケア」が記載されています。他のがんで行われることがある放射線療法は臨床研究としての治療法としての記載のみです。効果が手術ほど確実ではなく、治療の第一選択として行われることはほとんどありません。切除できないような進行がんや再発したがんに対して行われているのが現状です。免疫療法については未だエビデンスに乏しく記載もされていません。

ガイドライン上は前項で述べたがんの進行度により推奨される治療法が決まります。ただし実際の診療では絶対的正解はなく、個々の患者様に合わせて主治医との話し合いの中で最適な治療法が決められます。

- (1)手術(表4)

| 切除法 | 再建法 | |

|---|---|---|

| 胃全摘術 | 胃をすべてとる手術 | Roux-en-Y法 空腸間置法 double tract法 |

| 幽門側胃切除術 | 胃の下約2/3をとる手術 | Billroth I法 Billroth II法 Roux-en-Y法 空腸間置法 |

| 幽門保存胃切除術 | 胃の下約2/3をとる手術で、幽門前庭部3,4cm程度を温存する | 胃胃吻合法 |

| 噴門側胃切除術 | 胃の上約1/2をとる手術 | 食道残胃吻合法 空腸間置法 double tract法 |

| 胃分節切除術 | 明確な定義が確立していない 噴門と幽門の両者を温存する | 胃胃吻合法 |

| 胃局所切除術 | 腫瘍部だけをとる手術 | |

| 非切除手術 | ||

| - 吻合術 | 空置的胃空腸吻合術など バイパス手術 | |

| - 胃瘻・腸瘻造設術 | 経管栄養や減圧のために行われる |

- 従来から行われている、お腹を開けて術者の肉眼でおこなう「開腹術」と、お腹に小さな穴を開けてカメラを差し込んで、カメラの視野でおこなう「腹腔鏡手術」があります。腹腔鏡下手術は手技に熟練を要し、安全性や長期的な治療成績に関する確たるエビデンスがまだそろっていません。近年の研究により、臨床的進行度Ⅰ(cStgage I)の症例に対して腹腔鏡手術の開腹手術に対する非劣性が証明され、標準的治療のひとつとして推奨されるに至りました。ただし、前述のごとく長期成績については今後の研究結果を待つ必要があり、不確実性を十分に考慮して適応を決定する必要があります。

切除術式の選択は、腫瘍の位置、深さやリンパ節転移の程度などにより決められます。胃がんはリンパ節転移をする病気ですから、手術の際は胃の悪い部分を切り取るだけではなく、転移を起こしている可能性のある範囲のリンパ節も一緒にとる必要があります。これを「リンパ節郭清(かくせい)」といいます。ガイドラインでは各術式によりリンパ節郭清を行う範囲が定義されています(図2)。範囲の広さによってD1、D1+、D2と分類されており、標準的な範囲としてはD2とされています。実際に手術でどの範囲まで郭清するかは患者様の状態、お腹の中の条件などで変わってくるもので、一律にD2郭清をおこなうということではありません。

先達の多大な努力の結果胃がんの手術は年々安全に行われるようになってきました。したがって胃を切ったことによる術後障害にも配慮した手術が考案されるようになり、転移や再発の可能性が低いと考えられる症例では縮小手術、機能温存手術と呼ばれる術式が選択されることがあります。幽門保存胃切除や噴門側胃切除がこれに当たります。胃分節切除術や胃局所切除術は未だ研究的手術法とされています。

図2 番号は各リンパ節の領域を示している。

例:① 右噴門リンパ節、② 左噴門リンパ節 など

- (2)内視鏡的切除

- 内視鏡(いわゆる「胃カメラ」)で胃にできた腫瘍を切り取る治療法です。お腹に傷をつけることなく治療できる大変良い治療法ではありますが、転移に対しては無力であるという欠点があります。したがって「リンパ節転移の可能性が極めて低い」こと、「腫瘍が一括切除(一回の切除でとり切れる)できる大きさと部位にある」ことがこの治療法を適応する原則です。ガイドラインには過去のデータ解析からこれを満たす条件が大きさ、腫瘍の組織型、病変の深さにより絶対適応病変、適応拡大病変として規定されています。

切り取った病変は病理組織学的に顕微鏡を用いて検査され、本当にとり切れているかどうか判定されます。採りきれていなかった場合や、組織学的検査の結果転移の可能性が示唆されるような場合は外科的な切除の追加を考慮することもあります。 - (3)化学療法

- 取り切ることができない進行がんや再発がんに対して抗がん剤を用いておこなう治療法です。近年この領域の進歩は著しく、高い腫瘍縮小効果(奏効率)を実現できるようになってきました。しかし、残念ながら抗がん剤の治療だけで「治った」といえるような完全治癒は非常にまれなケースを除いて期待できません。

いま日本でエビデンスがあるとされている治療のうち、TS-1(ティーエスワン )という内服薬にシスプラチンという注射薬をあわせた方法が初回治療として推奨されています。患者様の状態によりシスプラチンを併用することが難しいような場合はTS-1 単独で治療されることもあります。薬の内服が難しい場合TS-1 は使えませんので5-FUという薬剤を点滴注射することもあります。

他にもイリノテカン、ドセタキセル、パクリタキセルなどが組み合わされることがあります。最近はトラスツマブという分子標的薬も一部の胃がんに対する有効性が証明されました。より有効な薬の組み合わせや新しい薬剤の開発は今後もどんどん進んでいくものと思われます。日本では伝統的にこのような薬物療法も外科医が担ってきた歴史がありますが、使う薬の多様化や使用方法の複雑化がすすんできたため、ガイドラインでも「化学療法は安易に施行すべきではなく、十分に修練を積んだ専門家、あるいはその指導のもとに施行することが推奨される」と記載されています。 - (4)術後補助化学療法

- 肉眼的にがんを取りきったあと、顕微鏡レベルで残っているかもしれないがん細胞による再発を予防する目的に行われる抗がん剤治療です。日本では2006年に大規模な臨床試験がおこなわれ、その有効性が証明されたため現在では標準治療となっています。病期分類のII、IIIにあたる(ただしT1症例、T3N0症例を除く)症例で手術後にTS-1 の内服を1年間継続します。2012年、韓国で実施された研究でカペシタビン+オキサリプラチン併用療法の有効性が示され、それを受けて2015年11月日本でもオキサリプラチンの適応が承認されました。

- (5)緩和ケア

- 緩和ケアとは、生命を脅かす疾患に関連する問題に直面している患者とその家族に対して、痛みとその他の身体的問題、心理社会的問題、精神的・宗教的な問題を早期に同定し、適切に評価し対応することを通して、苦痛を予防し緩和することによって、患者と家族のQOL(生活の質)を改善するアプローチである(WHO、2002年)と定義されています。したがってがんと診断されたときから緩和ケアは始まっており、いわゆる終末期の医療とは若干異なります。しかしながらがんの進行にともなってより大きな意義があることはたしかです。緩和ケアには外科的治療、薬物療法のほか、放射線療法や精神療法も含まれます。

(2021年10月:加筆修正)