【胃潰瘍とはどんな病気か?】

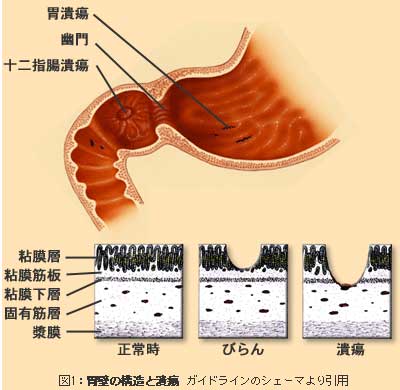

胃潰瘍とは酸やペプシンなどによって胃壁が障害され欠損した病態をいいます。すなわち転倒したときに肘や膝にできる擦り傷が胃壁にできているような状態です。十二指腸潰瘍と合わせて消化性潰瘍と呼ぶこともあります。胃壁は内から粘膜層、粘膜下層、固有筋層、漿膜層の4層構造をなし、粘膜層のみの障害をびらんといい、粘膜下層より深い組織欠損を『潰瘍』と定義しています(図1)。

本邦では欧米に比べ胃潰瘍の割合が高いですが、近年は生活様式の欧米化により十二指腸潰瘍が増加傾向にあります。胃潰瘍、十二指腸潰瘍とも男性に多く、胃潰瘍は40~50歳代、十二指腸潰瘍は20~40歳代に多くみられます。最近は高齢者の胃潰瘍も増加傾向にあります。これは心血管系や腰痛などに処方される薬剤による影響と考えます。危険因子として喫煙、飲酒、コーヒー、薬剤、ストレスなどがありますが、近年はヘリコバクターピロリ菌(以下:ピロリ菌)感染による粘膜障害が主な原因であると理解されています。

【胃潰瘍の原因は?どうしておこるのか?】

胃十二指腸潰瘍の原因として、これまでは胃酸による粘膜障害が中心に論じられてきました。1983年、WarrenとMarshallによって慢性胃炎患者の胃粘膜からピロリ菌が分離、培養され、その感染が粘膜障害や潰瘍の成因に大きく関与していることが明らかになりました。

ピロリ菌はらせん状のグラム陰性桿菌で、ウレアーゼ活性を有し、尿素からアンモニアを産生し胃内のpHを中和し胃粘膜に生息している細菌です。その診断には内視鏡検査下での生検組織を用いた鏡検法、培養法、迅速ウレアーゼ法と非侵襲的な血清抗体法、尿素呼気試験、便中抗原法があります。胃潰瘍の90%以上、十二指腸潰瘍ではほぼ100%の患者でピロリ菌感染がみられます。ただし、ピロリ菌感染が即、潰瘍を起こすのではなく、ピロリ菌感染によって胃炎が起こり、潰瘍ができやすくなったり、治りにくくなったりすると考えるべきです。

潰瘍のできる直接的なきっかけとしてはストレス、喫煙、大量飲酒、暴飲暴食をはじめ多様な因子があると推測されます。もう1つの原因として薬剤性潰瘍があり、腰痛症、関節リウマチで処方される非ステロイド系消炎鎮痛薬(以下:NSAIDs)、脳梗塞や心筋梗塞の予防に用いられるアスピリンなどがあげられます。いずれも胃粘膜血流を低下させることにより胃粘膜障害を惹起します。

【胃潰瘍の症状は?】

胃潰瘍の症状として、げっぷ、悪心、胸やけ、もたれ感、食欲不振、心窩部痛、背部痛などがみられます。疼痛は胃潰瘍では食後に強く、十二指腸潰瘍では空腹時に症状が強いといわれています。時に吐血や下血、黒色便などの消化管出血症状を認めることがあります。

【胃潰瘍の診断は?】

胃X線検査(消化管造影検査)

胃X線検査(消化管造影検査)- 胃癌検診でなじみの深い検査法で、白色の液体であるバリウムを服用し、胃の変形や凹凸を観察し、X線を用いて撮影する検査です。活動期の潰瘍は胃壁の外に突出したバリウムの溜まり像(ニッシェと呼びます)として描出され、瘢痕期の潰瘍はひきつれ像や伸展不良像として観察されます(図2)。

- 上部消化管内視鏡検査:

- 内視鏡検査は直接、潰瘍病変を確認し診断できます。白苔の性状、再生上皮の有無、周囲粘膜の浮腫の状態などにより活動期、治癒期、瘢痕期に分類しています(図3、4、5)。また、胃潰瘍では悪性病変との鑑別が大切であり、特に早期胃癌との鑑別は困難なことも少なくありません。内視鏡検査では同時に生検を行うことができ、その病理組織を調べることで診断が可能です。

|

|

|

【胃潰瘍の治療】

- 薬物療法

- プロトンポンプ阻害薬、H2受容体拮抗薬で胃酸を抑えることで、潰瘍はほぼ治癒します。しかし、内服を中止すると再発するので、薬を継続することが必要です(維持療法)。時に胃粘液を増やしたり、粘膜の血流をよくする目的で胃粘膜保護薬を用いることもあります。現在、潰瘍再発の主たる原因がピロリ菌感染であることが判明し、胃酸を抑える治療は対症療法であると考えられています。

- ヘリコバクターピロリ除菌療法

- ピロリ菌を除菌することで潰瘍再発が劇的に少なくなることから、除菌が潰瘍治療の根本的治療と位置づけられています。除菌治療は抗菌薬としてアモキシシリンとクラリスロマイシン、酸分泌抑制薬としてプロトンポンプ阻害薬が用いられます(図6)。1週間内服し、約8週間後に尿素呼気試験もしくは便中抗原法で除菌の成否を判定するのが一般的です。ピロリ菌の中には耐性菌といって抗菌薬の効かない菌をみられ、除菌成功率は約80%です。除菌の副作用として下痢、味覚異常、発疹などがあります。軽症の場合は内服を継続しますが、まれに日常生活に支障をきたし中止を余儀なくされることもあります。また、腎障害や薬剤アレルギーのある方、妊産婦などは除菌治療は控えるべきです。ただし、除菌治療が成功しても、日常生活の不摂生は胃に負担をかけますので、喫煙、刺激物や過度の飲酒を控えることが肝要です。

図6:ヘリコバクターピロリ除菌療法のレジメ ガイドラインのシェーマより引用

- ● 除菌治療法

- 処方1)ボノプラゾン(タケキャブ)と抗菌薬2剤併用療法

薬剤 朝食後 夕食後 ボノプラゾン(タケキャブ) 1錠(20mg) 1錠(20mg) アモキシシリン(サワシリンなど) 3カプセル・錠(250mg×3) 3カプセル・錠(250mg×3) クラリスロマイシン

(クラリス、クラリシッド)1錠(200mg) 1錠(200mg) *これらをまとめてパックにしたもの(ボノサップ)も発売されています。

- 処方2)ラベプラゾール(パリエット)と抗菌薬2剤併用療法

薬剤 朝食後 夕食後 ラベプラゾール(パリエット) 1錠(10mg) 1錠(10mg) アモキシシリン(サワシリンなど) 3カプセル・錠(250mg×3) 3カプセル・錠(250mg×3) クラリスロマイシン

(クラリス、クラリシッド)1錠(200mg) 1錠(200mg) *これらをまとめてパックにしたもの(ラベキュア)も発売されています。

- 処方3)エソメプラゾール(ネキシウム)と抗菌薬2剤併用療法

薬剤 朝食後 夕食後 エソメプラゾール(ネキシウム) 1カプセル(20mg) 1カプセル(20mg) アモキシシリン(サワシリンなど) 3カプセル・錠(250mg×3) 3カプセル・錠(250mg×3) クラリスロマイシン

(クラリス、クラリシッド)1錠(200mg) 1錠(200mg) *処方1、2、3とも7日間連続投与。

*上記の処方1、2、3で除菌が不成功の場合、クラリスロマイシンをメトロニダゾールに変更した2次除菌レジメもある。

- 外科的治療

- H2受容体拮抗薬の登場以来、外科的手術は激減し、現在では大量出血や内視鏡での止血困難例、穿孔、狭窄など重篤な合併症を認めた症例に対し行われるのみです。

- その他

- NSAIDsなどの薬剤が原因の場合、薬剤を中止するか、必要最小限の使用にとどめるべきです。その上で、上記のプロトンポンプ阻害薬、H2受容体拮抗薬による治療を行います。

【潰瘍の合併症】

- 出血(出血性胃潰瘍)

- 胃壁の障害部位に血管があると破綻し(これを露出血管といいます)、出血を起こします(図7、8)。露出血管に対しては止血処置が必要であり、現在では内視鏡的止血術が行われています。内視鏡的止血術には高周波焼灼術(図9)、ヒータープローブ法、エタノール局注法、クリップ法(図10)などがあり、その止血成功率は95%以上です。ただし、出血性胃潰瘍の場合、再出血の危険があること、数日間食事ができないことから入院加療を要します。また、大量出血の場合は輸血や外科的手術が必要となることもあります。

- 穿孔

- もし潰瘍が深くなり漿膜層を破ると穴があき、穿孔という状態になります。激しい痛みや発熱など腹膜炎症状を認め、外科的手術が必要となります。

(2017/4/16)