片頭痛

片頭痛の頭痛発作はドクドク、ズキンズキンとした脈打つ頭痛に加えて、吐き気や嘔吐を伴い、光・音・臭いといった外から入ってくる刺激をつらく感ずるのが特徴です。片頭痛のスクリーニング法を図1に示しておきます。片頭痛といっても必ずしも片側だけが痛むわけではありません。片頭痛は、慢性頭痛のなかで仕事や学業・家事に支障のあるつらい頭痛が繰り返し起こりますので、慢性頭痛治療の中心となる大切な頭痛疾患です。片頭痛治療の第一歩は正しい頭痛診断から始まり、ゴールは個々の病状に合わせた薬剤を使用して、頭痛による生活のロスタイムを減らすことにあります*1。

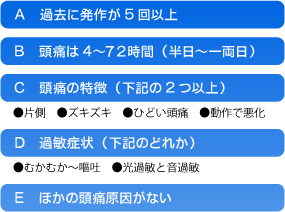

(図1)片頭痛のスクリーニング

時々、繰り返す、つらい頭痛は片頭痛の可能性があります

メモ:片頭痛と偏頭痛は同じ頭痛?、どちらがホント?

どちらも同じです。しかし医学用語では「片頭痛」が正式です。片頭痛だからといって頭の片側が痛いとは限りません。

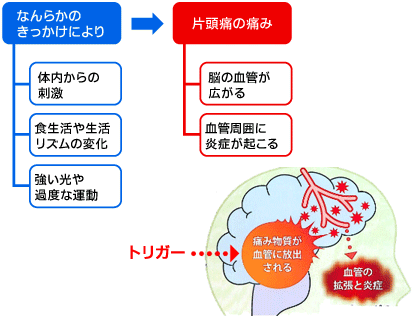

片頭痛の原因(または病態)

(図2)片頭痛の発生機序

なんらかのきっかけにより血管が広がって血管周囲に

炎症が起こることで頭痛が発生します。

片頭痛の原因(病態)としてはセロトニンという物質が深く関係しています。片頭痛発作時には、血液中の血小板からセロトニンが大量に放出され、やがてそれが消失して血管の拡張が起こり頭痛が発症するという「血管説」が有力でした。その後、セロトニンの受け皿(受容体)はいろいろの種類があり、最近は1Bと1Dというセロトニンの受け皿が片頭痛の発症に深く関係していることが分かってきました。

現在では、片頭痛の病態仮説として、1984年にモスコビッツという先生が提唱された「三叉神経血管説」という説が有力です*2。この説によりますと、さまざまな原因で頭の中の血管にまとわりつく神経が刺激され、神経から血管に作用する物質(血管作動性物質)が放出され、血管が拡張し、血管が腫れる(炎症する)ことにより頭痛が起こるという説です(図2)。片頭痛の特効薬であるトリプタン系薬剤は、このセロトニンの受け皿に作用して片頭痛発作を鎮めます(後述)。

【エビデンスに基づく推奨のグレード】

慢性頭痛の診療ガイドライン*5・*6では、オックスフォード EBMセンターのエビデンスレベルに基づき、A〜Dの推奨のグレード(強さ)が次のように定められています。

- グレードA・グレードB:行うよう勧められる

- グレードC:行うよう勧めるだけの根拠が明確でない

- グレードD:行わないよう勧められる

ここでは 推奨度 グレードA、Bを単に「グレードA」というように記載します。

片頭痛の診断

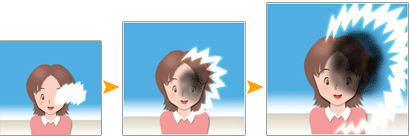

(図3)前兆のある片頭痛

キラキラした光が徐々に広がり、目が見えにくなった後に頭痛が起こります。

全経過の多くは20〜30分程度です。

片頭痛の診断は、これだけ医学が進んだ現在でも「問診がすべて」です*3。片頭痛は、国際頭痛分類の第3版*4によって、6つのタイプに細かく分かれています。特に大切なのは①1.1「前兆のない片頭痛」、②1.2「前兆のある片頭痛」、③1.3「慢性片頭痛」の3つのタイプです。前兆とは、20〜30分にわたってギザギサの閃光が拡大して眼が見えなくなる「閃輝暗点」(図3)が頭痛に先行する現象をいいます。

本来の片頭痛は、月数回の頭痛発作以外の日はケロッとしているのに対して、慢性片頭痛では、毎日のようにうっすらと頭痛が続き、時々強い頭痛発作(本来の片頭痛)が混在し、(quality of life 生活の質)が悪化します。

片頭痛の診断は、国際頭痛分類によってなされます(グレードA*)*4。「1.1『前兆のない片頭痛』」、「1.2『前兆のある片頭痛』」の翻訳した診断基準を表1に示します。基準にあるE項目「その他の疾患によらない」とは、脳腫瘍や副鼻腔炎など二次性頭痛がある場合は、いくら頭痛が片頭痛に似ていても、片頭痛とは診断しないことを意味しています。

[表1]片頭痛の国際分類による診断基準

■1.1 「前兆のない片頭痛の診断基準」

- B〜Dを満たす頭痛発作が5回以上ある

- 頭痛の持続時間は4〜72時間(未治療もしくは治療が無効の場合)

- 頭痛は以下の特徴の少なくとも2項目を満たす

1. 片側性

2. 拍動性

3. 中等度〜重度の頭痛

4. 日常的な動作(歩行や階段昇降などの)により頭痛が増悪する、

あるいは頭痛のために日常的な動作を避ける - 頭痛発作中に少なくとも以下の1項目を満たす

1. 悪心または嘔吐(あるいはその両方)

2. 光過敏および音過敏 - その他の疾患によらない

■1.2.1「典型的前兆に片頭痛を伴うもの」

- B〜Dを満たす頭痛発作が2回以上ある

- 少なくとも以下の1項目を満たす前兆があるが、運動麻痺(脱力)は伴わない

1. 陽性徴候(例えばきらきらした光・点・線)および・または

陰性徴候(視覚消失)を含む完全可逆性の視覚症状

2. 陽性徴候(チクチク感)および・または陰性徴候(感覚鈍麻)を含む

完全可逆性の感覚症状

3. 完全可逆性の失語性言語障害 - 少なくとも以下の2項目を満たす

1. 同名性の視覚症状 または片側性の感覚症状(あるいはその両方)

2. 少なくとも1つの前兆は5分以上かけて徐々に進展するかおよび・または

異なる複数の前兆が引き続き5分以上かけて進展する

3. それぞれの前兆の持続時間は5分以上60分以内 - 1. 1 「前兆のない片頭痛」の診断基準B〜Dを満たす頭痛が、前兆の出現中もしくは前兆後60分以内に生じる

- その他の疾患によらない

(図4)「前兆のない片頭痛」の診断基準

AからEの項目が合致するのが前兆のない片頭痛です。

一項目が欠ける場合は「片頭痛疑い」とします。

片頭痛の診断基準をかみ砕いて説明します(図4)。片頭痛とは長年にわたり頭痛発作を繰り返す病気で、発作は4〜72時間持続します。片側性、拍動性(ズキズキする)の頭痛で、痛みの強さは中等度〜重度です。日常的な動作により頭痛が悪化することが特徴的であり、そのために生活が支障されます。痛み以外に悪心や光過敏(明るい光をつらく感じる)・音過敏(やかましい音をつらく感じる)を伴います。ただししばしば両側が痛むことがあり、ズキズキではなく持続性の痛みになることも少なくありません。

メモ:片頭痛診断の落とし穴

片頭痛はその病名が示すように片側性と思われがちですが、両側性の例が4割です。また片頭痛は血管の頭痛だからズキズキするといわれてきましたが、ズキズキしない(非拍動性)場合も約5割あります。ズキズキや片側性を診断のよりどころにすると片頭痛を見落としてしまいます。また片頭痛も肩こりから始まることが多いことや (75%)、ストレスと関係することが多い (72%)ことも知られています。日常の頭痛で「時々、生活に支障のある、つらい頭痛がある場合」は、片頭痛と考えてよいでしょう。

片頭痛の治療

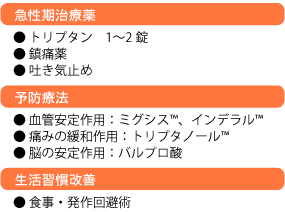

(図5)片頭痛の治療方針

急性期治療、予防療法、生活習慣改善を

組み合わせて治療します。

片頭痛治療は頭痛発作を楽にする「急性期治療」と、片頭痛を起こりにくくする「予防療法」、さらには生活習慣改善療法に分かれます*6・*7(図5)。急性期治療の主役は「トリプタン系製剤」(以後、簡単にトリプタンと記します)です。トリプタンと鎮痛薬を上手に組み合わせて治療することにより、日常生活を送りながら、苦しむことなく短時間で「いつもの自分」を取り戻せる時代になりました。

片頭痛の急性期治療(頭痛発作時に行う治療)

[表2]片頭痛の急性期治療(頭痛発作時

に行う治療)に使われる薬剤

- トリプタン系薬剤

- 鎮痛薬

- 吐き気止め(制吐薬)

治療薬には、表2のような種類があります。片頭痛の急性期治療に求められることは、頭痛を確実に速やかに消失させ、いつもの生活ペースに戻すことです。それには片頭痛の重症度に応じて薬剤を選択します。頭痛の程度が軽い片頭痛には消炎鎮痛薬、強い頭痛には片頭痛特異的治療薬であるトリプタンが推奨されます(グレードA)。いずれの場合も吐き気止め(制吐薬)の併用は有用です。日本で処方されているトリプタンを図6に示します。

(図6)トリプタンの種類

2000年から発売が始まり現在は5ブランド10製剤があります。

薬の連用による頭痛

(図7)薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛)

撲滅キャンペーンポスター

日本頭痛協会では、2016年に鎮痛薬の連用による

頭痛の啓発ポスターを作成しました。

急性期治療薬は3ヶ月を超えて連日のように服用すると頭痛がかえってひどくなります(図7)。これを「薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛)」といいます*4・*6。月10日以上頭痛が続く場合は頭痛に詳しい先生に受診してください。

トリプタンの使用タイミング

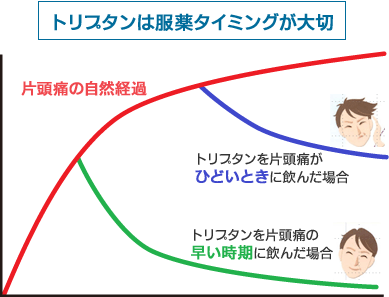

(図8)トリプタンは服薬タイミングが大切

トリプタンの効果を十分に引き出すには片頭痛が始まったら

すぐに(1時間以内)服薬することが大切です。遅く飲むと

アロディニアのために効果が十分に現れません。

トリプタンの服用のタイミングは、頭痛が軽度か、もしくは頭痛発作早期(発症より1時間くらいまで)が効果的です(グレード: A)。トリプタンの服用タイミングを逃すと、アロディニアを併発し、効果が十分に得られません(図8)。

アロディニア(異痛症)

アロディニアとは、脳が痛みに敏感となり、ふだんは痛みを感じない程度の刺激でも痛みとなる現象です。アロディニアが起こると皮膚が敏感になり、ブラシや櫛を使うと頭皮がヒリヒリと感じられます。

トリプタンの作用の仕組み

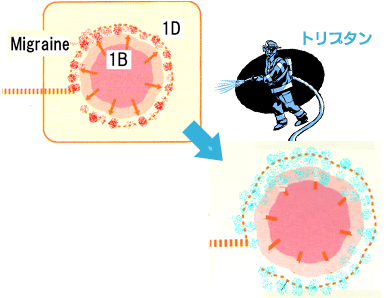

(図9)トリプタンの作用機序

トリプタンはセロトニンの1Bという受け皿に作用して拡張した

血管を縮めます。また1Dという受け皿に作用して炎症を鎮めます。

トリプタンは血管の火事(炎症)を消す消防車のような働きをする薬です。

トリプタンは頭の血管に存在するセロトニン1B受容体(受け皿)に作用し、血管を収縮させて片頭痛の拍動痛を鎮めます*7。また同時に、血管の周りの三叉神経に存在する1D受容体(受け皿)に作用して、血管の周りの炎症を起こしている血管作動性物質(CGRPなど)の放出を抑制することによって効果を現わします(図9)。トリプタンは数多くあるセロトニン受容体の中で1Bと1Dだけに作用して効果を発揮するので「選択的セロトニン受容体作動薬」とも呼ばれています。

急性期治療における制吐薬(吐き気止め)の役割

制吐薬(いずれも処方薬)は、片頭痛の急性期治療薬と併用すると、頭痛の進展が抑制され、吐き気や嘔吐などのつらい片頭痛の合併症も改善します。トリプタン、鎮痛薬などと一緒に服用すると有用です(グレードA)。

妊娠中、授乳中の片頭痛治療はどうすればよいか*8

さいわいにも妊娠中には片頭痛発作の頻度が減少しますが、仮に発作が重度で、治療が必要な場合には、急性期治療としてアセトアミノフェンが勧められます(グレードB)。トリプタンはあまりにも頭痛がひどい場合には使われることもあります。妊娠中に片頭痛がつらい場合はぜひ医師と相談してください。授乳中の頭痛発作はアセトアミノフェンがおすすめですが、状況によって使える薬が異なりますので医師と相談してください。

月経時片頭痛はどうすればよいか*8

女性の片頭痛患者の約半数が、月経周期に関連して起こります。月経時片頭痛の発作は、重度で持続時間が長くため、トリプタンが推奨されます。予防薬は一般的な片頭痛予防療法と同様ですが、月経に関連して主に発作が起こる場合には期間限定で予防薬を使用する方法もあります(グレードB)。

子どもにも片頭痛はあります*9

子どもにも片頭痛はあります。有病率は高校生 9.8%、中学生 4.8%です。子どもの片頭痛は持続時間が短いこと(発作時間が2時間程度のこともある)や両側前頭部に起こりやすいなど、成人と特徴が異なります。小児に特有な片頭痛としては、頭痛の代わりに腹痛発作(腹部片頭痛)や周期性嘔吐症やめまいを起こす例が知られております。

片頭痛の予防療法

(図10)片頭痛の回避術(生活習慣改善)

規則正しい生活、寝過ぎ・寝不足を避け、

低血糖を避けるため朝食をきちんと摂ります。

片頭痛発作が月に10日以上も起こるときや頭痛発作時の治療があまり効かない場合は、片頭痛の予防療法を取り入れます*6・*7。片頭痛の予防療法の目的は、①片頭痛発作の頻度、重症度、持続時間の軽減を図り、日常生活を改善すること、②薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛)を予防することです。予防療法を評価するには頭痛ダイアリーをぜひ利用してください。また生活習慣の改善も大切です(図10)。

頭痛ダイアリー

頭痛をうまく治療するには、頭痛をじっくり観察することです。そのためには頭痛ダイアリーが役に立ちます。頭痛の起こった日時、どのような痛みか、頭痛はどれくらい続いたか、吐きけがあったか、服薬状況などを記載します。ダイアリーを付けることでご自身の頭痛を理解できますし、医師にも頭痛情報がきちんと伝わります。頭痛ダイアリーはhttp://www.jhsnet.org/dr_medical_diary.html からダウンロードできます。

どのような場合に片頭痛の予防療法が必要か

急性期治療の効果が不十分な場合や片頭痛発作が月に2回以上〜6日以上ある方には、片頭痛の予防療法を検討します(グレードB)。急性期治療薬の乱用はかえって頭痛がひどくする薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛)を誘発しますので、急性期治療薬の連用(月10日以上)がある場合も予防療法が必要です。予防療法の効果判定には少なくとも2か月を要します。問題がなければ 3〜6か月は予防療法を継続し、様子によって予防療法薬を徐々に減らして中止します(グレードB)。

予防療法にはどのような薬剤があるのですか?

片頭痛の予防療法に使用される薬剤にはβ遮断薬、カルシウム拮抗薬、抗てんかん薬、抗うつ薬などがあります(図5)(グレードB)。 くわしくは文献*6・*7をご参照ください。

片頭痛の予後

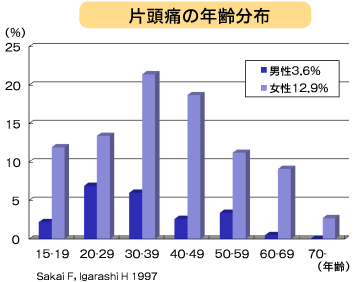

(図11)片頭痛の年齢分布

女性に多く(男性の4倍)、30〜40歳代が片頭痛のピークとなります。

一般に片頭痛患者さんの症状は30〜40歳がピークであり、50歳前後から加齢とともに改善していくことが知られています*10。とくに女性の場合は閉経以後に症状改善が期待できます。ただし、約3%の片頭痛患者さんは病状が悪化あるいは慢性化して慢性片頭痛となります。日本の年間片頭痛有病率(1年間に片頭痛発作を経験する人の対人口比率)は、8.4%で、前兆のない片頭痛5.8%、前兆のある片頭痛2.6%です*10。年代別の片頭痛有病率をみますと、20歳〜40歳代の女性に多く、30歳代、40歳代女性の片頭痛の有病率はそれぞれ 17.6%、18.4%です。(図11)

文献

- 伊藤康男, 荒木信夫: 片頭痛. 臨牀と研究. 93:1230-1306, 2016.

- 古和久典, 他: 片頭痛の病態生理. 診断と治療. 2016;104:823-828, 2016.

- 竹島多賀夫: 片頭痛を診断する-診断基準、問診、鑑別. 日本医事新報. 4819:33-35, 2016.

- 日本頭痛学会・国際頭痛分類普及委員会: 国際頭痛分類第3版beta版. 東京: 医学書院; 2014. p.1-203.

- 慢性頭痛の診療ガイドライン作成委員会: 慢性頭痛の診療ガイドライン2013. 東京: 医学書院; 2013. p. 1-349.

- 「市民版」作成小委員会: 慢性頭痛の診療ガイドライン 市民版. 東京: 医学書院; 2014.

- 立岡良久: 片頭痛を治療する-片頭痛を治療し予防する. 日本医事新報. 4819:36-42, 2016.

- 五十嵐久佳: 女性特有の頭痛. 臨牀と研究. 93:1359-1362, 2016.

- 藤田光江: 小児・思春期の片頭痛患者が来たら? トリプタンは使えるのか. Medicina. 52:1306-1308, 2015.

- Sakai F, Igarashi H: Prevalence of migraine in Japan : a nationwide survey. Cephalalgia 17:15-22, 1997.