1 はじめに

脳腫瘍の手術に際して、腫瘍をできるだけ摘出して、後療法を施行する形が理想であります。しかしながら、運動中枢や、運動神経の線維が存在する部分に腫瘍があって、その部分を摘出してしまうと、麻痺が生じるなどの後遺症を生じる可能性があります。

この二律背反をいかに収めるかということが重要になります。その方法として、術中に実際に重要な部分の電気刺激を行って、機能を手術場で確かめる術中モニタリングと、術前の手術患者の画像を元に手術中に実際に操作している場所を確認する術中ナビゲーションが重要な役割を果たすことになります。現時点で、この2者は、エビデンス・レベルで、AやBといえるものはありませんが、個々の症例において、十分有用性があることは理解しやすいでしょう。これらにつき、以下に簡単に説明させていただきます。

2 術中モニタリング

術中にどのモニタを使用するかは、腫瘍の存在する部位と、その患者さんにどのような術前後の障害が推測されるかで決まります。悪性脳腫瘍の場合は、運動中枢や運動神経線維の集中している領域もしくはその近傍を手術操作する場合は、実際に運動機能をモニタすることになります(運動誘発電位)。感覚中枢や感覚神経線維の集中領域を術中操作する場合は、専ら四肢末梢の特定の神経を刺激してモニタします(体性感覚誘発電位)。また、聴覚の神経の近傍や、脳幹(脳の深部で覚醒状態に関係する)機能をみるために、音刺激をして脳波を加算して調べる方法もある(聴性脳幹反応)。その他には、言語機能を実際に確かめるために、術中に患者を麻酔から醒まして脳の一部に電気刺激をしながら、応答をみる覚醒下手術(アウェイク・サージェリー)がある。

術中にどのモニタを使用するかは、腫瘍の存在する部位と、その患者さんにどのような術前後の障害が推測されるかで決まります。悪性脳腫瘍の場合は、運動中枢や運動神経線維の集中している領域もしくはその近傍を手術操作する場合は、実際に運動機能をモニタすることになります(運動誘発電位)。感覚中枢や感覚神経線維の集中領域を術中操作する場合は、専ら四肢末梢の特定の神経を刺激してモニタします(体性感覚誘発電位)。また、聴覚の神経の近傍や、脳幹(脳の深部で覚醒状態に関係する)機能をみるために、音刺激をして脳波を加算して調べる方法もある(聴性脳幹反応)。その他には、言語機能を実際に確かめるために、術中に患者を麻酔から醒まして脳の一部に電気刺激をしながら、応答をみる覚醒下手術(アウェイク・サージェリー)がある。

2-1 運動誘発電位モニタリング

運動中枢を直接電気刺激して、四肢末梢の筋肉の電気反応(筋電図)を調べて運動機能を調べる形と、頭蓋骨に電気刺激を行い、四肢末梢の筋電図を調べる形、また、それら2者のいずれかの刺激を用いて、頚髄の硬膜の外側に電極を留置して、脊髄レベルで、運動刺激の信号を検索する方法があります。これらにより、術中に運動機能を調べることが可能となります。

2-2 体性感覚誘発電位モニタリング

手の場合は手首の真ん中に「正中神経」という神経があり、足くるぶしの下後方に「後脛骨神経」という神経があり、これらを刺激すると、感覚神経が刺激され、頭皮上や、脳表の感覚中枢で、電気信号を拾うことができます。これらにより、感覚神経のモニタや、脳機能の一部の指標としてのモニタが可能です。

2-3 聴性脳幹反応

術中に音を耳から聞かせて(通常はカチカチいうクリック音という音です)、頭皮上で、電気信号を拾ってモニタを行います。耳の神経そのものの状態を調べる場合と脳幹機能の確認のために用いる場合があります。

2-4 覚醒下手術

主に言語機能は、手術中に実際の状態を確かめながら切除範囲を決めた場合が良い場合があり、その場合に行います。手術当初は、麻酔下に置かれますが、手術中に脳が露出した時点で、患者さんを麻酔から醒ました状態にします。そのとき、頭部は動かすことができません。その状態で、患者さんと会話をしたり、絵を見せて反応を見たり等を行います。同時に脳に電気刺激を行った場合で、同様の反応をみて、言語機能に関係のある領域かどうかを調べ、手術中に摘出可能な領域を同定し、可能な部分を切除するというものです。状況によっては、運動機能等も調べます。

3 術中ナビゲーション

|

|

|

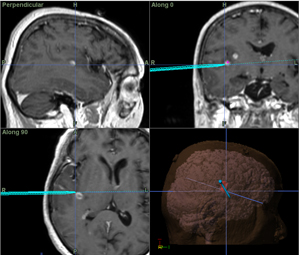

脳神経外科手術ナビゲーションシステム 上図のように、あらかじMRIやCTのデータを取り込んでおくと、手術中に病変部に対するアプローチ方向や現在手術操作を行っている部位がどこか表示することができる。 |

術前に頭皮にマークをつけた状態(つけない場合もある)にMRIもしくはCT検査を行い、その画像情報を機器に取り込み、手術開始前に、画像情報と実際の頭皮上との位置関係を機器で計測して、同定した状態にすると、術中に、位置が動かなければ、画像の情報と実際の位置との関係をコンピュータ画面でみることができます。位置同定のシステムとしては、赤外線を利用した光学的な方法と、機械の関節の位置が決まっているものを利用する機械式とがありますが、前者の方法が主流です。これを利用することにより、手術中に重要な構造物との位置関係が推測されるので、腫瘍の切除範囲の決定や、重要な構造物の推定に役立ちます。

術中ナビゲーションにて、解剖学的位置関係を推測するのが非常に楽にでき、まるで、詳細な地図をみて、その位置を推定することができます。これに、術中モニタリングを併用すると、実際に電気刺激等の刺激で、十分な反応があるかどうかもみることができますので、より安全な手術ができることになり、重要な手法であることがわかります。

(2013.9.24更新)