てんかんに関する治療は、新しい薬物や手術、迷走神経刺激等、2002年のガイドラインから見るとかなり進歩しています。また2002年のガイドラインとはエビデンスの記載法もまったく違い、2018年ガイドラインでは臨床的疑問(CQ)に回答する形で構成されており、専門家の総合的意見を「要約」として記載し、エビデンスの解説を行っています。今回の改訂ではほとんど書き換えることになりました。「参考」として2002年のガイドラインからの記述を一部残し、もしくは筆者が解説している記述もあります。

1. てんかんとは

参考

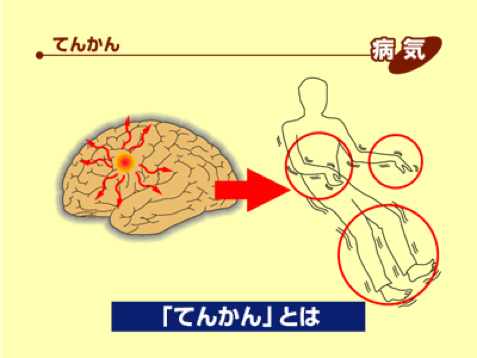

てんかんは人口1,000人に5〜10人(0.5〜1.0%)の割合で見られるとても多い病気です。症状は大脳の神経細胞が過剰に興奮しておこる、けいれん発作が主ですが、これを24時間以上あけて2回以上おこるとてんかんと診断できます。

要約(2018)

「てんかんとは、てんかん性発作を引き起こす持続性素因を特徴とする脳の障害である。すなわち、慢性の脳の病気で、大脳の神経細胞が過剰に興奮するために、脳の発作性の症状が反復性に起こる。発作は突然に起こり、普通とは異なる身体症状や意識、運動および感覚の変化などが生じる。あきらかなけいれんがあればてんかんの可能性は高い。」

国際抗てんかん連盟(ILAE)の作業部会は、2014年に以下のいずれかの状態と定義される脳の疾患であるとしました。

- 24時間以上の間隔で2回以上の非誘発性(または反射性)発作が生じる。

- 1回の非誘発性(または反射性)発作が生じ、その後10年にわたる発作再発率が2回の非誘発性発作後の一般的な再発リスク(60%以上)と同程度である。

- てんかん症候群と診断されている。

2. てんかんの診断

参考

けいれん発作とは種々の原因により大脳の神経細胞が無秩序に興奮しておこるもので、この発作を繰り返しおこすものを「てんかん」と言います。神経細胞が興奮するとその細胞と繋がっている身体の部分が自分の意思とは関係なく動いてしまいます。手を支配している神経細胞が興奮すると手がピクンピクンと規則的に動いて止まらなくなります。大脳深部に原因があると意識がなくなって倒れ、手足がピクピクするけいれん発作をおこす場合もあります。

患者さんは発作のときに意識がない場合や自分で発作に気がつかないこともありますから、場合によっては発作目撃者に電話してでも詳細な状況を確認する必要があります。

一方、意識障害がすべててんかんではありません。突然おこる一過性の意識障害のうち約40%が血管迷走神経性失神(いわゆる失神で若い女性に多い)で、けいれん発作は約30%です。

要約(2018)

「十分な情報(病歴)を収集することおよび発作の現場を目撃することはてんかんの診断に最も有用である。主訴は多くの場合、けいれん発作(非けいれん発作の場合もある)であるが、てんかんと診断するためには、通常は2回以上の発作の確認が必要である。」

3. てんかんの分類

てんかんの発作型国際分類は1981年、1989年のてんかん国際分類が広く用いられていますが、2010年に国際抗てんかん連盟から改訂版発作分類がでています。2010年版では部分発作という用語はなくなり、焦点発作(意識障害あり、なし)に統一されました(表1)。

| 1981年発作型分類 | 2010年改訂版発作型分類 |

|---|---|

| 部分(焦点性,局在性)発作 | 焦点発作 |

| A.単純部分発作(意識減損はない) 1.運動徴候を呈するもの 2.体性感覚または特殊感覚症状を呈するもの 3.自律神経症状あるいは徴候を呈するもの 4. 精神症状を呈するもの(多くは“複雑部分発作”として経験される) |

A.意識障害なし 運動徴候または自律神経症状が観察される.これは「単純部分発作」の概念にほぼ一致する(発作の症状の表れ方によっては,本概念を適切に表現する用語として「焦点性運動発作」または「自律神経発作」を用いることができる)。 自覚的な主感覚・精神的現象のみあり.これは2001年の用語集に採用された用語である「前兆」の概念に一致する。 |

| B.複雑部分発作 1.単純部分発作で始まり意識減損に移行するもの a. 単純部分発作で始まるもの b. 自動症で始まるもの c. 意識減損で始まるもの |

B.意識障害あり これは「複雑部分発作」の概念にほぼ一致する.この概念を伝える用語として「認知障害発作」が提案されている。 |

| C.二次的に全般化する部分発作 1.単純部分発作(A)が全般発作に進展するもの 2.複雑部分発作(B)から全般発作に進展するもの 3. 単純部分発作から複雑部分発作を経て全般発作に進展するもの |

両側性けいれん性発作(強直,間代または強直-間代要素を伴う)への進展.この表現は「二次性全般化発作」の用語に代わるものである。 |

| 全般発作 | 全般発作 |

| A.1.欠神発作 a. 意識減損のみのもの b. 軽度の間代要素を伴うもの c. 脱力要素を伴うもの d. 強直要素を伴うもの e. 自動症を伴うもの f. 自律神経要素を伴うもの (b~f は単独でも組み合わせでもありうる) |

A.欠神発作 1.定型欠神発作 2. 特徴を有する欠神発作 ミオクロニー欠神発作 眼瞼ミオクロニー |

| 2.非定型欠神発作 a. 筋緊張の変化はA.1 よりも明瞭 b. 発作の起始/終末は急激でない |

2.非定型欠神発作 |

| B.ミオクロニー発作 | B.1.ミオクロニー発作 2.ミオクロニー脱力発作 3.ミオクロニー強直発作 |

| C.間代発作 | C.間代発作 |

| D. 強直発作 | D. 強直発作 |

| E. 強直間代発作 (明確に対応するものなし) |

E.強直,間代発作(すべての組み合わせ) |

| F.脱力発作 | F.脱力発作 |

| 未分類てんかん発作 | 未分類てんかん発作 |

| 新生児発作 | てんかん性スパスムス |

| 律動性眼球運動 | |

| 咀嚼 | |

| 水泳運動 | |

| - | 上記のカテゴリーのいずれかに明確に診断されない発作は,正確な診断を行えるような追加情報が得られるまで「分類不能」と判断すべきであるが,「分類不能」は分類の中の1つのカテゴリーとはみなさない。 |

〔1981年分類は、てんかん研.1987;5(2):62 の日本語訳から引用。2010年分類は、てんかん研.2011;28(3):515-525 の日本語訳から引用〕

4. てんかん診断における脳波と画像診断

参考

てんかんだと、すぐに脳波をとってもらおうと思うかもしれません。成人患者に関して言えば、1回の脳波検査でてんかん様異常波形がみられるものは30%前後しかありません。一方で、脳波を行うと健康な人でも0.5%にてんかん放電が記録されたという報告があります。ちょっと混乱するデータですね。

要約(2018)

てんかんの診断において、脳波検査は最も有用な検査である。しかし、1回の通常脳波検査だけでは診断ができない場合もあり、睡眠賦活を含めた複数回の脳波検査が必要となる。

参考

特発性全般てんかんが25歳以上で初めて起こることはまれで、25歳以上ではほとんど外傷や脳血管障害、脳腫瘍等の症候性てんかんがほとんどです。このような病変はCTやMRIで発見することができます。

要約(2018)

てんかんと診断する際には、MRIまたはCT検査を行う必要がある。特に部分転換が疑われる場合には、MRI検査が有用である。

しかし、特発性全般てんかん及び特発性部分てんかんでは器質的異常の頻度が極めて低いので、その限りではなく、具体的には2014年の国際抗てんかん連盟の報告で、初回非誘発性発作をおこした患者のMRIまたはCT検査で、脳卒中、中枢神経感染症、外傷性脳損傷などを示唆する器質性病変が認められた場合には発作再発リスクが高いため、発作が1回のみであっても、てんかんと診断するよう提案されている。

5. 治療

(1) 初回てんかん発作で薬物療法を開始すべきか

要約(2018)

初回の非誘発性発作では、以下の場合を除き原則として抗てんかん薬の治療は開始しない。

初回発作でも神経学的異常、脳波異常、脳画像病変ないしはてんかんの家族歴がある場合は再発率が高く、治療開始を考慮する。

患者の社会的状況、希望を考慮して初回発作後から治療開始してもよい。高齢者では初回発作後の再発率が高いので、初回発作後からの治療を考慮する。2回目の発作が出現した場合は、1年以内の発作出現率が高く、抗てんかん薬の加療開始が推奨される。

初回の非誘発性発作症例の5年以内での発作出現率は35%であるが、2回目の発作後の1年以内の再発率は73%となる。

(2) 新規発症の部分てんかんでの選択薬はなにか?

要約(2018)

第1選択薬として、カルバマゼピン、ラモトリギン、レベチラセタム、次いでゾニサミド、トピラマートが推奨される。

第2選択薬としてフェニトイン、バルプロ酸、クロバザム、クロナゼパム、フェノバルビタール、ガバベンチン、ラコサミド、ぺランパネルが推奨される。

新規発症てんかんの抗てんかん薬は、通常単剤で治療を開始する。抗てんかん薬は少量で開始し、発作が抑制されるまで、漸増していくのが基本である。

(3) 新規発症の全般てんかんでの選択薬はなにか?

要約(2018)

- 全般性強直発作に対して、バルプロ酸が第一選択薬として推奨される。

第2選択薬としてラモトリギン、レベチラセタム、トトピラマート、ゾニサミド、クロバザム、フェノバルビタール、フェニトイン、ぺランパネルが推奨される。妊娠可能年齢女性ではバルプロ酸以外の薬剤治療を優先する。 - 欠神発作では、バルプロ酸、エトスクシミド、ついでラモトリギンが推奨される。

- ミオクローヌス発作では、バルプロ酸、クロナゼパム、レベチラセタム、トピラマートが推奨される。

全般発作ではバルプロ酸の発作抑制効果の優位性は他剤より高い。しかし、催奇形性、新生児へのIQへの影響があるため、妊娠可能女性においてはバルプロ酸以外の薬剤を考慮する。

妊娠中は可能な限り、バルプロ酸を避けるようにするが、投与する場合は1日600mg以下が望ましい。

各種てんかんと治療薬の選択は表2にまとめている。

| てんかん症候群 | 第一選択薬 | 第二選択薬 | 併用療法・他 | 避けるべき薬剤 |

|---|---|---|---|---|

| 特発性部分てんかん | カルバマゼピン バルプロ酸 レベチラセタム |

ラモトリギン オクスカルバゼピン * トピラマート * ガバペンチン * クロバザム * |

スルチアム (BECTS) |

- |

| 小児欠神てんかん | バルプロ酸 エトスクシミド |

ラモトリギン | - | ガバペンチン カルバマゼピン フェニトイン |

| Lennox-Gastaut 症候群 | バルプロ酸 | ラモトリギン * ゾニサミド トピラマート * ルフィナミド * |

クロバザム (転倒発作) * エトスクシミド (非定型欠神発作) レベチラセタム |

ガバペンチン カルバマゼピン |

| 若年ミオクロニー てんかん |

バルプロ酸 | レベチラセタム * ラモトリギン ゾニサミド トピラマート * |

クロナゼパム (ミオクロニー発作) |

ガバペンチン カルバマゼピン フェニトイン |

| 全般強直間代発作のみを示すてんかん | バルプロ酸 | ゾニサミド ラモトリギン レベチラセタム * トピラマート * |

クロバザム * | - |

*:わが国における保険適用

・トピラマート,ガバペンチンは部分発作における併用療法に保険適用

・クロバザムは部分発作および全般発作の併用療法に保険適用

・ラモトリギンは部分発作、強直間代発作、欠神発作には単剤でも保険適用、Lennox-Gastaut 症候群では併用療法に保険適用

・ルフィナミドはLennox-Gastaut 症候群の強直発作・脱力発作における併用療法に保険適用

・レベチラセタムは部分発作には単剤でも保険適用、強直間代発作では併用療法に保険適用

(4) 抗てんかん薬の後発品の切り替えに関して

要約(2018)

後発薬品の切り替えに関して、発作が抑制されている患者では、服薬中の薬剤を切り替えないことを推奨する。

(5) てんかん重積状態に使う薬剤は何か

① 要約(2018)

てんかん重積状態とは、「発作がある程度の長さ以上に続くか、または短い発作でも反復し、その間の意識の回復がないもの」と定義されてきた(ILAE1981)。持続時間について、けいれん発作が5分以上続けば治療を開始すべきで、30分以上持続すると後遺障害の危険がある。

② 要約

第1段階での治療薬はベンゾジアゼピン系薬剤のジアゼパムないしロラゼパムの静注である。しかし、ロラゼパム静注製剤はわが国では未発売である。

治療法はフローチャート(図1)にまとめた。

図1 てんかん重積状態の治療フローチャート

注1)ジアゼパム注射液注腸の用量は10~30mg(小児では0.2~0.5mg/kg)(保険適用外)

注2)ミダゾラムを鼻腔・口腔内、筋注投与する場合は0.5% 注射液を10mg(小児では0.3mg/kg)使用する(保険適用外).静注・持続静注する場合は0.1% 注射製剤が保険適用である。

ミダゾラム0.1% 注射製剤の添付文書での投与量は、静脈投与0.15mg/kg、持続投与0.1~0.4mg/kg/時となっている.全身麻酔療法では適宜増減する。

注3)てんかん重積状態には保険適用外である。

注4)てんかん治療中であれば服用中の抗てんかん薬血中濃度を確認する。また、けいれん誘発性薬物(テオフィリンなど)の過量が疑われる場合は可能であれば血中濃度を確認する。

注5)必要に応じて頭部MRI またはCT を行い原因を検索する。必要があれば急性症候性発作に準じて治療を開始する.心因性発作の鑑別や治療効果の判定のために持続脳波モニタリングができれば理想的であるが、困難であっても、治療後にてんかん重積状態が終息しているか脳波で確認することが望ましい。

注6)髄膜炎・脳炎などが疑われる症例は髄液検査を行う。髄液一般、培養、顕鏡などのほかに、後に抗神経抗体などの検索ができるように一部を冷凍保存することが望ましい。

*:ロラゼパム静注製剤は、2017年12月現在、わが国では未発売である。

③ 静脈がまだ確保できていない場合の治療はどうするか?

要約(2018)

ジアゼパム注射薬の注腸が有効である。小児の場合、ミダゾラム注射薬の鼻腔、口腔内投与、筋注が有効である(保険適用外)。

(6) 薬剤抵抗性側頭葉てんかんに対して側頭葉切除術は有効か?

要約(2018)

薬剤抵抗性側頭葉てんかんに対する側頭葉切除術の有効性と安全性は確率されており、日常生活の支障となる複雑部分発作がある場合には考慮されるべき治療法である。MRIで限局性の側頭葉病変を認める場合には特に有効性が高い。

(7) 薬剤抵抗性てんかんで迷走神経刺激療法は有効か

要約(2018)

迷走神経刺激療法(VNS)は、てんかんに対する非薬剤治療の一つで、植え込み型電気刺激装置によって、左頸部迷走神経を間欠的に刺激し、薬剤抵抗性てんかん発作を減少、軽減する緩和的治療である。保険適用の治療法だが、施行には資格が必要である。

VNSの発作減少効果はRCT(ランダム化比較試験)以外にもレジストリ研究やシリーズ研究など多くが報告されており、薬剤抵抗性てんかんに対する緩和的治療としての位置づけは確立したものとなっている、日本には導入が遅れたが、2010年から保険適用となった。

6. てんかん治療の終結、その他

(1) 発作が何年寛解(かんかい)していれば治療終結を考慮するか

要約(2018)

小児では2年以上発作が寛解してから治療終結を考慮する。成人ではより慎重な配慮が考慮されるが、挙児希望時に減量・終結はむしろ積極的に考慮する。

(2) 抗てんかん薬減量中の自動車運転は避けるべきか?

要約(2018)

2013年およびそれ以降に改正された道路交通法には、抗てんかん薬の減量中の自動車運転に関する規定はない。日本てんかん学会法的問題検討委員会による「てんかんと運転に関する提言」では減量・中止後6か月間は運転せずに経過観察するとされた。

(3) 抗てんかん薬の血中濃度測定はどのようなときに行うか

要約(2018)

- 望ましい発作抑制状態が得られた時の個々の治療域の血中濃度の確立

- 臨床的な副作用の診断

- コントロール不良または発作再発時の服薬状況(アドヒアランス)の評価

- 薬物動態が変化する状態での投与量の調節

- 薬物動態の変化が予測されえる場合(妊娠、薬物の追加等)

- 用量依存性の薬物胴体を示す薬剤(特にフェニトイン)の容量調節

である。

要約(2018)

抗てんかん薬の参考域濃度は、カルバマゼピン、フェニトイン、フェノバルビタール、プリミドン、バルプロ酸、エトスクシミドでは一致した見解が示され、血中濃度測定は有用である。

(4) 妊娠

可能な女性における抗てんかん薬療法の注意点はなにか。

要約(2018)

妊娠が予想される場合の抗てんかん薬は可能な限り単剤投与を目指す。また、薬剤選択に当たっては発作抑制効果の判断のみでなく、催奇形性リスクや認知機能障害発現リスクなどにも十分留意した薬剤選択を行い、服用量の調整にも注意する。

日本てんかん協会を紹介します。

http://www.jea-net.jp/

(2020.2.25 更新)

文献

1.てんかん治療ガイドライン200、編集:日本神経学会 臨床神経42:549-597、2002

2.てんかん 診療ガイドライン 2018、監修:日本神経学会 編集:「てんかん診療ガイドライン」作成委員会、医学書院、東京 2018

表1 ガイドライン7ページ

表2 ガイドライン64ページ

図1 ガイドライン78ページ