1.はじめに

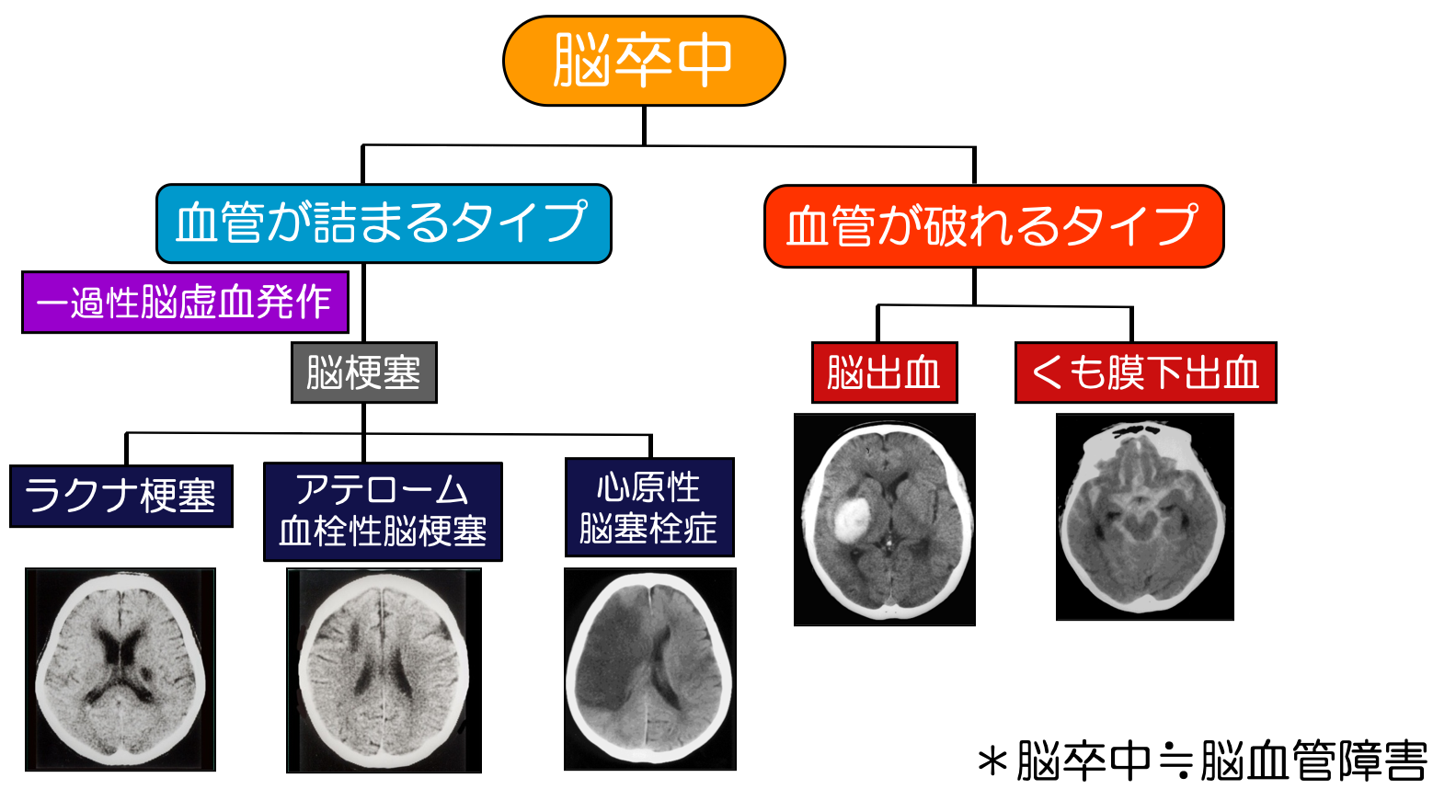

(図1)脳卒中の分類

脳血管障害は成人の代表的脳疾患で、日本人の主な死因の1つである。脳血管の一部に狭窄や閉塞、破裂など、なんらかの異常を来すことで発症する。その中でも急激な神経症状で発症するものは脳卒中と呼ばれ、慢性期にまで及ぶ後遺症を含めて神経機能障害を来すことが多い。脳卒中は出血型と虚血型に大別され、出血型は脳出血とくも膜下出血に、虚血型は一過性脳虚血発作と心原性脳塞栓、アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞に分類される(図1)。

これらのなかで、出血型脳卒中の代表的疾患である脳出血について、その標準的治療法を中心に解説する。

2.脳出血の病態

脳出血は脳実質内部に突然出血を来す病態である。

原因は、高血圧、脳動静脈奇形、もやもや病、アミロイド血管症、抗血栓薬、など多岐にわたるが、それらのなかでも高血圧に由来する脳出血が典型的かつ高頻度である。

発症型式は、意識障害や失語、片麻痺、視野異常などの神経学的異常が、前触れなく突発的に生ずることがほとんどである。日中活動時に発症することが多いとする報告もあるが、就寝中の発症例もしばしば経験する。

出血部位により、被殻出血、視床出血、小脳出血、脳幹出血、皮質下出血などに分類されるが、原因によって好発部位は異なる(図2)。高血圧に由来する場合は上記のいずれかの部位が多いが、脳動静脈奇形では出血の原因であるナイダスの局在に依存し、皮質下出血の型が比較的多い。若年で皮質下出血をみたら、高血圧性よりも脳動静脈奇形をまず考えるべきである。アミロイド血管症も皮質下出血の形態が多いが、高齢者に好発し、多発性出血もしばしばみられる点が特長である。

(図2)様々な脳出血のCT所見

3.脳出血の標準治療法

上記の病態のうち、主として高血圧を原因とする脳出血に対する治療法について解説する。治療法は、投薬を中心とした内科的治療と、出血を物理的に除去する外科的治療、または併発する水頭症に対するドレナージ術がある。

- a.内科的治療

-

脳出血急性期における内科的治療は、降圧療法と脳浮腫・頭蓋内圧亢進の管理に大別される。

降圧療法は脳出血急性期と慢性期それぞれでポイントがある。急性期においては、血圧高値をできるだけ早期に収縮期血圧140mmHg未満へ降圧し、7日間維持することで、血腫拡大に関して一定の抑制効果が期待できる。カルシウム拮抗薬であるニカルジピンの微量点滴静注が選択されることが多い。ただし、収縮期血圧110mmHg未満や、血圧降下幅が90mmHg超の強化降圧療法は、心腎関連の臓器障害を増加させる可能性があり、推奨されない。「急速に下げすぎる」ことは禁物である。一方で慢性期は、血圧コントロール不良例で脳出血再発が多いことから、2次予防として、130/80mmHg未満を目標として降圧することが推奨され、いずれかの降圧薬を経口投与する。

脳出血に伴う脳実質の浮腫および頭蓋内圧亢進に対しては、ベッドで頭部上半身を30度挙上すると共に、高張グリセロールまたはマンニトールの静脈内投与により、脳浮腫・脳代謝の改善を図り、臨床所見が回復することに期待する。 - b.外科的治療

-

血腫量が多く、神経学的所見が中等症の場合には、前述の内科的治療に加えて外科的治療の追加を考慮する。ただし、出血の部位に関係なく、血腫量10ml未満の小出血や神経学的所見が軽症の場合には、外科治療を選択すべきではない。また、意識レベルが深昏睡の重症例に対しても、外科治療による転帰改善効果は期待できないことに注意が必要である。

外科的に血腫除去を行う対象となるのは、主として被殻や小脳、皮質下など、脳表に近い部位の脳出血がほとんどであり、その目的は、出血により障害された神経機能の改善ではなく、あくまで救命である。

出血の部位および大きさの点からは、中等症以上もしくは増悪する神経学的症候を呈する血腫量30ml以上の被殻もしくは皮質下出血や、最大径3cm以上の小脳出血において、血腫除去術を考慮する。一方で、視床出血や脳幹出血のように深部に位置する血腫に対する外科的な除去術は原則的に適応とならない。

手術の具体的方法としては、比較的侵襲の大きな従来の開頭血腫除去術に加えて、近年その有効性が相次いで報告された低侵襲手術の定位的血腫除去術や神経内視鏡手術がある(図3)。開頭血腫除去術は、全身麻酔下に病変部を中心として開頭し、一般的には顕微鏡下に血腫を可能な範囲で除去する。侵襲度が大きい反面、外減圧術を同時に施行可能であり、より高度の脳腫脹・頭蓋内圧亢進状態の症例に対して頭蓋内圧をコントロールできるメリットがある。中等症に対して、低侵襲手術を考慮することは妥当な選択である。定位的血腫除去術および神経内視鏡手術いずれも、穿頭術による小さな骨窓から血腫を穿刺して吸引により除去する。鎮静剤を併用した局所麻酔下に治療可能であることがメリットであるが、吸引に伴い再出血を助長して血腫がかえって増大するリスクもあり、速やかに開頭術に切り替えることも考慮しておく必要がある。

視床出血や小脳・脳幹出血など、脳室に近接した部位の出血では、血腫が脳室内に穿破もしくは髄液流出経路を圧迫し、しばしば急性水頭症を併発する。血腫を直接的に除去する手術は適応にならずとも、水頭症が生命予後に及ぼす影響を取り除くために、緊急で脳室ドレナージ術を行うことがある。局所麻酔下に穿頭し、ほとんどの場合側脳室前角を目標として穿刺してドレナージチューブを留置する。

(図3)定位的血腫吸引術

なお、本稿では触れないが、脳動静脈奇形やもやもや病など、高血圧以外の脳血管異常に起因する脳出血については、内科的血圧管理を行うと同時に、原疾患の根治を目指すことが再発予防に重要であることは言うまでもない。

4.おわりに

主として高血圧性脳出血に対する標準的な内科・外科治療について述べた。脳出血は、出血した直後より神経細胞が損傷される疾患であることから、治療は神経機能予後の改善よりも、あくまでも救命が主目的であるということが、治療方針を決定する上で非常に重要なポイントである。その上で、神経機能の改善には、早期からのリハビリテーションが大きな役割を果たすことを忘れてはならない。